안녕하세요. 김대성입니다. 저는 오늘 이 자리가 <또따또가>라고 하는 이제 꽤 오래된 예술 창작촌을 새롭게 시작하는 오픈 전시에 ‘부산소설가협회’가 단체로 참여해서 여는 자리라고 하는 점도 기억해 두어야 하지 않을까라는 생각을 밝히며 이야기를 시작하고 싶습니다. 구체적으로 그런 이야기를 잇지는 못하겠지만, 오늘 짧은 시간이긴 합니다만 이렇게 오랜만에 여러 선생님들 앞에서 허택 선생님 새 소설집을 두고 이야기 나누는 자리여서요, 그리고 제 이름은 종종 들었을 수도 있겠지만 제 꼴을 거의 못 보신 선생님들이 많으실 것 같아서 오늘 1시간 조금 넘는 시간 안에서 어떤 눈길로 이야기를 나눌 건가에 대한 이야기 한 자락을 내어놓고 허택 선생님의 말씀을 이어서 청하면 좋겠습니다.

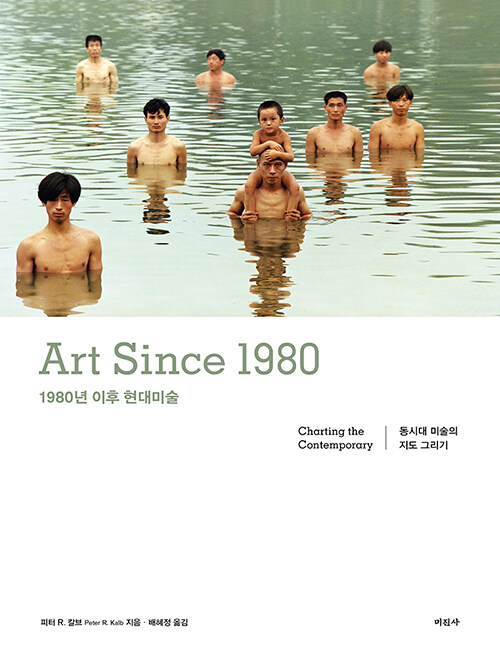

여기 모이신 분들도 다들 그러시겠지만 저 또한 대학 다닐 때 도서관 열람실에서 많이 지냈었는데 2002년도에 군대 전역하고 나서 정기 간행물실에서 늘 문학 잡지를 보면서 그렇게 시대에 맞지 않는 시간을 보내다가 『현대문학』이라고 하는 잡지가 아직도 그러한 것 같은데, 잡지 도입부에 보면 문학자들이 뽑은 미술 작품이 소개되어 있어요. 사진 작가나 회화 작가들, 퍼포먼스를 비롯해 미디어 아트까지요. 그리고 『현대문학』 운영 주체가 미술과 아주 긴밀하게 이어져 있는 걸로 압니다. 1950년대에 잡지를 출간했을 때부터 표지 그림이 한국화였지요. 그리고 한국 문학의 시작과 한국 미술은 뗄래야 뗄 수 없는 관계를 맺고 있다고 봅니다. 매달 나오는 『현대문학』을 늘 챙겨봤는데 거기서 만난 미술 작가들이 꽤 많아요. 그중에 오늘 이 자리를 준비하면서 잊고 있던 작품 하나가 떠올랐는데, 작가 이름은 기억이 안 났지만 그때 보았던 이미지는 선명하게 기억이 나서 구글에 검색을 좀 해봤어요. 장후안이라고 하는 (당시) 젊은 작가인데, 그때 제가 본 작품은 퍼포먼스였는데요, <이름 없는 산에 1m 더하기>라는 작품이었어요. 특별한 특징이 없는 야산에 남녀가 알몸으로 포개져 쌓인 거예요. 그 높이가 1m였던 거 같아요. <이름 없는 산에 1m 더하기>라는 그 작품, 저는 미술을 잘 몰랐지만 대단히 인상적이었답니다. 그 이미지가 저 바닥에 있었나 봐요. 이 자리를 점검하던 오늘 아침에 갑자기 생각 났어요. 그런데 미진사라고 하는, 예전에 저작권 없이 책을 많이 펴냈던 출판사가 있는데, 그곳에서 『1980년대 이후에 현대 미술』이라는 책이 나왔는데 거기 표지가 장후안의 <연못에 수위 올리기>라는 작품을 표지로 했더라구요. 그 작품은 연못에 그게 아마 난민으로 기억하는데[확인해보니 노동자], 아이와 어른이 연못에 들어가 있어요. 그러니까 이 난민들이 연못에 들어가 있으니까 수위가 조금 올라가겠죠. 그걸 작품 이름으로 삼은 셈이에요.

제가 이 얘기를 괜히 꺼낸 것은 <레빛홀>이라고 하는 기획전, 미술만은 아니지만 다양한 작가들과 ‘부산소설가협회’가 나뉘어져서, 지금은 별개로 있는 것처럼 보입니다만, 그래도 이 자리에 또따또가 센터장님이 자리를 지켜주셔서 작은 연결고리가 마련된 듯 싶은데요, 입주해 있는 3년 동안, 제가 이런 의견을 드릴 위치는 아닙니다만, 소설가분들이 사무실로 오시면서 곳곳에서 열리는 전시를 들여다보시면 좋겠다 싶어요. 그런 전시들이 당장의 창작 소스가 되는 건 아니겠지만, 저처럼 저 기억 바닥에 있다가 어느 순간에 이렇게 쓱 올라오기도 할 테니까요. 그런 기억 한 자락을 말씀드리면서, 저는 <이름 없는 산에 1m 더하기>가 여러 뜻을 담고 있다는 걸 알아차렸답니다. 그러니까 우리가 작업을 할 때 많은 경우 무언가를 지우고 그 위에 내 작품을 쓰려고 하거든요. 이를테면 새로움에 대한 욕구 같은 거. 그런데 그 작품을 생각을 해보면, 저는 2007년에 등단했는데요, 믿기지 않으시겠지만, 등단을 얘기하자는 게 아니라 등단한 지 꽤 오래되었지만 ‘저 사람은 뭐 하지’라고 할 때 저는 계속 비평 활동을 해오고 있거든요. 부산 작가회의에서 내는 기관지에 글을 쓰지 않고, 또 많은 매체에, 예전에는 글을 많이 쓰려고 노력을 많이 했는데 더 이상 문학 잡지에 글을 쓰지 않아도 언제나 크고 작은 모임을 하고 기획을 하고 강의를 하고 책을 꾸리고 그게 저한테는 다 비평 활동이었는데, 그런 것들을 하면서 오히려 이게 비유적인 표현입니다만, 잉크를 넣지 않은 볼펜 촉 있죠, 이걸로도 쓰는 행위를 할 수 있다. 말하자면 덧쓰는 거죠. 작업이라는 게 꼭 내 것만 도드라지게 할 때 가치 있는 게 아니라 어떤 자국을 계속 남기는 것, 그래서 누군가에게 정확하게 새겨지지는 않더라도 그런 행위들 그런 몸짓들, 그러니까 살림을 잘 꾸린 집에 들어가는 순간 우리가 단박에 배우게 되는 것처럼요. ‘이런 것도 있구나’, ‘이런 환대도 있구나’와 같은 건 기록되지 않는 거거든요. 그런 작업들을 누군가가 알아줬으면 좋겠는데, 당연히 아무도 알아주지 않죠. 그러면서도 제가 이 작업을 계속 해야겠다라는 마음 마음먹은 여러 이유들 중에 <이름 없는 산에 1m 더하기>라고 하는 그 작품의 이미지가 있었던 것 같아요.

제가 이 이야기를 먼저 꺼낸 것은, 여긴 저를 위한 자리는 아닙니다만, 그리고 제가 말을 너무 길게 해서 죄송합니다만, 그러니까 허택 선생님이 3, 4년 주기로 소설집 한 권씩을 펴내고 있는데, 아주 이례적으로요. 농부처럼 작품 활동을 계속하면서, 그렇다면 새 소설이 나왔을 때 ‘얼마나 잘 썼는가’, ‘얼마나 새로운가’ 이런 눈길만이 아니라 이 작가의 ‘계속 쓰기’가 뭘 말하고 있는가와 같은 눈길로도 볼 수 있어야 하지 않을까라는 생각이 들어서 길게 미술과 문학의 어떤 희미한 연결고리를 쥐고 시작의 말을 꺼내보았습니다.

2025 또따또가 페스티벌 <래빛홀> [중구의 삶과 치유의 소설 북토크]_또따또가 스페이스 돛_2025년 9월 25일

* <이름 없는 산에 1m 더하기> 사진은 남녀 신체 노출 문제로 제재를 당했다. (1주일 동안 로그인 불가) 아래 작가 홈페이지 링크에서 확인할 수 있다. 이날 행사 막바지에 황당한 촌극이 있었지만 여기에 자세히 적진 않으려고 한다. 이해할 수 있는 행동이기도 하고 이해할 수 없는 행동이기도 하다는 생각 때문만이 아니라 여기에 나도 함께 있다는 점을 기억하는 게 더 중요하다 여기기 때문이다.

http://www.zhanghuan.com/work/info_26.aspx?itemid=697&parent&lcid=120

'던지기' 카테고리의 다른 글

| 강을 따라, 깜빡이는 궤적을 따라 (0) | 2024.06.09 |

|---|---|

| 살림 씨앗(3)_바람, 늘, 어린이 (5) | 2024.01.22 |

| 살림 씨앗(1)_우리는 말숲으로 간다 (0) | 2023.11.07 |

| Take this Waltz—아픈 세상에서, 함께 춤을 (0) | 2022.12.19 |

| 회복이라는 알 (0) | 2022.03.24 |