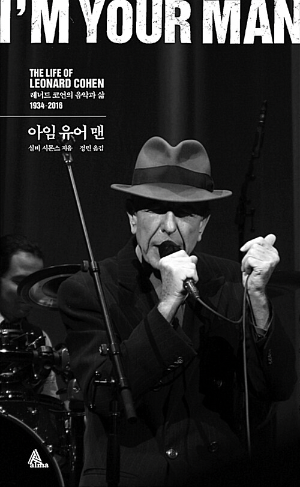

레너드 코언(Leonard Cohen, 1934~2016)의 라이브 명반 <Live in London>(2009)의 수록곡 ‘Take this Waltz’를 특별하게 기억하는 이유는 레너드가 특유의 진중하고 느긋한 목소리로 무대 위에서 함께 연주하고 있는 멤버들을 소개하는 순간을 좋아하기 때문이다. DVD로도 발매가 되었기에 그 실황 공연도 관람한 바 있는데, 그는 중절모를 벗어 한손에 쥐고 악기를 연주하고 있는 멤버 옆으로 다가가 한 사람 한 사람의 이름을 부르며 눈을 맞추고 고개를 숙여 예의를 표한다. 그가 샤론 로빈슨(Sharon Robinson)의 곁으로 다가가 그이를 소개할 때 우리는 샤론이 단순히 백 보컬이 아니라 레너드의 오랜 친구이기도 하다는 것을 알고 있다. 이 앨범의 첫 트랙인 ‘Dance me to the end of love’의 노래가 시작되기 전 박수로 환영하는 관객을 향해 ‘Thank you so much (dear) friends’라고 화답했던 레너드의 인사가 무대 위의 동료에게 다시 전해질 때, 그 사소한 소개가 오랜 관계의 생태 속에서 영근 작지만 드문 축복처럼 느껴지는 것이다. 샤론 로빈슨은 1979년 10월, 51일 동안 이어졌던 유럽 투어에서 레너드 코언과 처음으로 무대를 함께 한다(이 투어엔 밴드 ‘패신저’가 함께 했는데, 당시 베이스를 치던 로스코 벡도 2009년 런던 공연에서 베이스를 연주하고 있다). 샤론은 9.11 직후에 발매된 레너드의 열 번째 스튜디오 앨범이었던 <Ten New Songs>(2001)에선 거의 모든 멜로디를 담당하며 프로듀서 역할을 하기도 했다. 우연히 보게 된 1988년 스페인 텔레비전 실황 공연에선 샤론이 아닌 페를라 바탈라(Perla Batalla)가 백 보컬을 맡았지만 12현 기타를 치던 하비에르 마스(Javier Mas)와 일렉트릭 기타를 쳤던 밥 메츠거(Bob Metzger)는 1988년 스페인에서도, 2009년 런던에서도 무대를 함께 만들었고, 레너드 코언 사후 1주기 추모 콘서트 <Tower of Song>(2017)에선 샤론, 하비에르, 밥은 모두 무대에 함께 있었다[30여년의 시간동안 이들의 모습이 너무 많이 달라졌기에 단박에 알아차리진 못했고 악기를 통해 확인할 수 있었다. 특히 밥 메츠거의 경우엔 줄곧 동일한 모델의 기타로 연주를 하고 있었다].

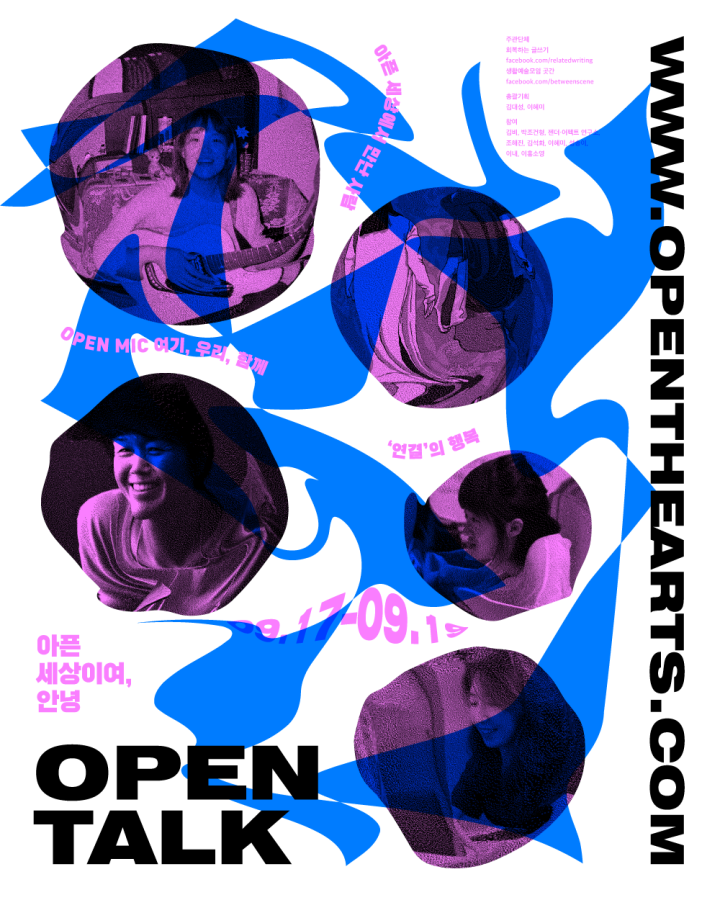

레너드의 고향이기도 했던 몬트리올 공연장에 레너드는 없었지만 그의 오랜 친구들이 그의 자리를 채우고 있었다. 특유의 낮은 목소리로 읊조리는 듯한 레너드의 기품 있는 창법을 대체할 수 있을 거라 생각하는 이는 없다. 그건 그의 목소리가 압도적이어서가 아니라 채워넣을 곳이 많아 외려 많은 이들을 돋보이게 했다는 점에서 그러하다[<Ten New Songs>의 9번 트랙인 ‘Boogie Street’은 샤론이 메인 보컬이고 레너드가 백 보컬처럼 느껴질 정도다. 이건 역할 자리바꿈이라기보단 이들만의 어울림 방식이라 봐야 한다]. 레너드의 노래 속에선 누구도 앞서 나가지 않고 깊고 고요하게 출렁일 뿐이다. 우리가 기억하는 건 레너드의 음색만이 아니라 그의 음악적 동지들과 어울려 만들어내는 특유의 출렁임과 어울림이 만들어내는 특유의 파동이다. 그 파동은 잔잔하지만 전염성이 강해서 노래가 울려퍼지는 순간 이내 파문이 인다. 모두가 함께 어울려 레너드를 기리던 그 추모 공연은 그의 친구들이 정성을 다해 레너드를 소개하는 시간처럼 느껴졌다. 노래가 누군가를 소개하는 초대장이 되고 누군가를 소개하는 것이 노래가 될 수도 있다는 걸, 레너드 코언과 그의 친구들이 함께 만든 음악을 들으며 배우게 된다. 지난 가을, <아픈 세상이여, 안녕>이라는 프로그램 기획이 무대를 만드는 것처럼 느껴진 건 레너드 코언과 그의 친구들이 가꾼 우정의 정원에 잠시 머물 수 있었던 기억 덕일 것이다. 무대 위에서 정성을 다해 동료들을, 친구들을 소개하고 싶었다. 잘 지내냐는 안부 인사를 전하며 잠깐, 너의 이야기를 들려달라는 요청을 하고 싶었다. 그러기 위해선 아무래도 노래를 먼저 시작해야 했다. 가급적이면 낮은 음으로, 느린 랩처럼, 말하듯이. 그렇게 삼일동안 이어졌던 건 ‘행사’가 아니라 ‘공연’에 가까웠고 서로가 서로의 안부를 물으며 이어나가는 끝나지 않는 노래이기도 했다. 각자의 목소리가 메아리처럼 울려퍼져 따로 또 같이 부르는 합창처럼 들리기도 했다.

서로의 안부를 묻는 ‘안녕’이란 말로 시작하는 노래는 무사함을 알리는 말이면서 그동안 어떻게 지냈는지 묻는 인사이기도 하다. 그리고 ‘안녕’이라는 말로 끝나는 노래는 다음에 다시 만나자는 약속의 말이면서 잘 지냈으면 한다는 염원을 담은 말이기도 하다. ‘아픈 세상’을 향해 건넸던 삼일간의 노래는 첫째 날, 그림과 책이 함께 했고(김비 x 박조건형), 둘째 날은 세상의 이방인들을 초대했으며(조해진 x 젠더어펙트연구소), 셋째 날은 각자의 자리에서 지켜내고 있는, 혹은 보살피고 있는 것들의 목록과 이력을 나누는 것으로 이어졌다(김석화[책방한탸] x 이혜미[플랜비] x 성송이[씨네소파] x 이내). 이 노래는 ‘아픈 세상을 환대하면서 아픈 세상을 떠나보내는 것’처럼 들렸다. 중앙동 ‘회복하는 생활’이 무대가 되어 울려퍼졌던 노래엔 평범한 것들 속에서 번뜩이는 비범한의 순간들로 반짝였고, 때론 비범한 순간 속에 차곡차곡 쌓여 있는 평범함의 두께가 선명하게 드러나기도 했다. 그곳에 모여 있던 모두가 환대하며 떠나보내는 행위야말로 ‘회복’이라는 걸 알지 않았을까. ‘회복’은 우리 모두가 공평하게 나눠가진 힘이다. 각자의 몫처럼 할당되어 있는 것처럼 보이지만 회복이란 실은 ‘함께 가꾸는 모두의 정원(commons)’이기도 하다. 그렇기에 저절로 좋아지는 것과는 아무런 상관이 없으며 그런 이유로 간증이나 고백 따위로 묶을 수도 없다. 회복이라는 역량은 누군가가 돌보고 보살필 때라야만 활성화되는 ‘생동하는 힘’이다. 말하자면 회복은 괜찮아지는 것, 나아지는 것이 아니라 (적극적으로) ‘달라지는 것’이다. 의욕과 의지를 바탕으로 생활 속에서 모험을 감행하는 것이 회복이라고 바꿔 말해볼 수도 있겠다.

박조건형 작가의 회복은 우울증을 빼놓곤 말할 수 없다. 김비 작가의 회복은 언제나 정체성 폭력과 함께 한다. 이 둘은 부부라는 하나의 이름 안에서 부대끼며 살아낸 이력을 부지런히 글과 그림으로 옮겨 책으로 묶어내고 있다. 조해진 작가는 줄곧 이방인들의 추방기에 대해 써왔는데 언제나 이를 여행이나 모험으로 전환해내고야 만다. 그 전환의 힘이야말로 조해진 소설 그 자체라고 할 수 있는데, 젠더・어펙트 연구소의 권두현, 권영빈, 신민희 연구원은 연결신체와 정동(affect)이라는 개념으로 조해진 소설 속에 흐르고 있는 전환의 힘을 명료한 언어로 구축했다. 정동은 사람과 사람 사이만이 아니라 인간과 비인간, 물질과 비물질 사이에 흐르고 있는 에너지를 가리키는 말이기도 해서, 그 에너지가 모두를 위태롭게 만들지 아니면 모두가 가진 힘을 보다 활성화시킬지는 아직 알 수 없다. 회복 또한 더 나빠질 수도 있는 위험함을 감수하는 일상의 모험이라는 점에서 정동과 공명하는 측면이 있다. 조해진 작가의 소설을 정동적으로 읽어내어 현장에 펼쳐놓은 지도는 흥미진진한 인식의 모험이 펼쳐지는 장이기도 했다. 이내—김석화—이혜미—성송이 대표는 각자가 지켜내고 있는 가치와 장소가 얼핏 외따로 떨어져 있는 것처럼 보이지만 언제라도 이어질 수 있는 것임을 돌봄과 보살핌의 노동 이력을 바탕으로 이야길 건네주었다. 그 이야기하기(narrate) 속에 ‘여기—우리—함께’라는 연결의 힘이 내장되어 있음을 독자적인 음악 행보를 통해, 독립책방을 통해, 지역 문화예술 기획을 통해, 독립영화배급을 통해 우리에게 알려주었다. 삼일 동안 모두가 각자의 아픈 것들을 놓지 않고 한 손에 쥐고 있었는데, 그 모습이 근사한 춤처럼 보였다. 마주잡을 수 있는/맞설 수 있는/부대낄 수 있는 상대가 있어야만 펼쳐지는 왈츠처럼 말이다.

<신나는예술여행>(플랜비 기획)_'아픈 세상이여 안녕'(2020. 9. 17~18_회복하는 생활) 후기

'던지기' 카테고리의 다른 글

| 살림 씨앗(3)_바람, 늘, 어린이 (5) | 2024.01.22 |

|---|---|

| 살림 씨앗(1)_우리는 말숲으로 간다 (0) | 2023.11.07 |

| 회복이라는 알 (0) | 2022.03.24 |

| 이상한(queer) 생태⏤퀴어, 자립, 독립 (0) | 2020.12.10 |

| 입말과 입맛-권여선론 (0) | 2020.07.19 |