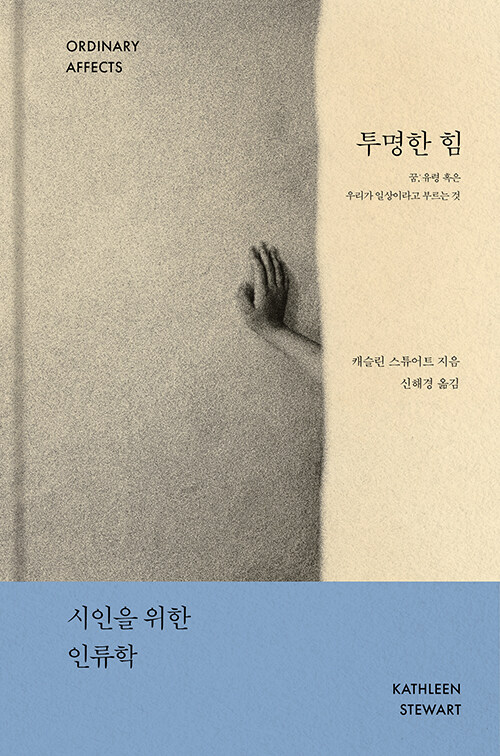

캐슬린 스튜어트의 <투명한 힘>(신해경 옮김, 밤의책, 2022)은 재빨리 그린 ‘캐리커처’처럼 보이기도 하고 어떨 땐 별다른 변화가 없음에도 꼼꼼하게 기록한 ‘관찰 일지’처럼 보이기도 합니다. 때론 낚아채듯이, 때론 지겨울 정도로 촘촘하게 우리 주변을 흘러다니는 알 수 없는 힘을, 째깍째깍 무심하게 흐르는 시한폭탄 같은 불안을(아직 터지지 않았지만 터지지 않았다는 그 사실 때문에 터질 것만 같은!), ‘평범하게 들썩이는’ 온갖 것들을 놀라울 정도로 생생하게 포착하고 있습니다. 이 책을 읽는 동안 어떨 땐 보이고 어떨 땐 보이지 않는 것, 어느 날엔 들렸는데 어느 날엔 들리지 않는 것, 어떤 날은 읽을 수 있지만 어떤 날엔 읽히지 않는 것이 늘 있었다는 걸 기억해야 할 거 같습니다. 그건 오늘 읽히지 않는다는 게 앞으로도 읽을 수 없다는 뜻은 아니라는 걸 말하면서도 대충 읽다보면 어느 날엔 자연스럽게 읽힐 거라는 느슨한 태도면 족하다는 뜻도 아닐 겁니다. 아무 일도 일어나지 않는 순간에도 깜빡이는 것이 있다는 것. 그 깜빡임은 언제라도 꺼질 수도 있는 촛불이면서 곧 폭발할 시한폭탄의 경고등이기도 합니다. 우리는 매일 빛나는 것을 쫓는다 여기지만 실은 깜빡이는 걸 쫓는 게 아닐까 싶기도 합니다. 꺼져가는 걸 살리기 위해, 잠시 반짝였던 걸 다시 확인하기 위해, 곧 터져버릴 파국을 응시하기 위해, 깜빡이는 것들에 소스라치게 반응하며 그것들을 쫓고 있는 건 아닌가 싶기도 합니다. 96회 <문학의 곳간> 사귐 시간엔 이 ‘깜빡임’에 대해 이야기 나눠보고 싶습니다.

오늘은 제 이야기도 함께 적어둡니다. 전에도 이야기한 적 있는 달리기에 관한 것입니다. 적어도 삼일에 한번씩은 달리고 싶지만 그러지 못하고 한달에 겨우 서너번 정도 달립니다. 달리는 경로는 늘 같아요. 장림에서 다대포 입구까지 갔다가 돌아오기. 밤 11시 반 정도에 10분가량 몸을 풀고 달리다보면 길 위에서 새 하루를 맞이하게 됩니다. 하루(시간)를 뚫고 나아가는 것 같기도 하도, 어제(시간)를 어어달리는 것 같기도 합니다. 달리는 동안 몸은 조금 긴장하고 흥분이 더해져서 줄타기를 하는 듯한 느낌이 들기도 합니다. 호흡은 가빠지지만 몸은 점점 더 가벼워져서 달리는 동안 ‘종이 한 장 차이’라는 표현을 생각하게 됩니다. 달리는 게 이토록 즐거운 이유는 그 만큼 위험을 감수하고 있기 때문이기도 하겠죠. 몸이 무거운 순간도 있지만 깃털처럼 가볍게 느낄 때도 있습니다. 요즘은 몸이 ‘펼쳐진다’는 느낌 속에서 달립니다. 매번 달리고 싶은 이유가 몸을 펼쳐 놓고 싶기 때문이지 않을까 싶기도 해요. 웅크리거나 접어두었던 몸을 달리는 길 위에 마음껏 펼쳐 놓아보는 겁니다. 그때 몸은 그물처럼 넓게 펼쳐지기도 하고 때론 몸이라는 물질이 점점 희미해져서 공기나 바람처럼 흔적 없이 다만 흐르고 있는 것처럼 느껴질 때도 있습니다.

달리면 몸이 펼쳐집니다. 달리며 몸을 펼칩니다. 그렇게 몸을 펼쳐서 달리는 내내 뭔가를 써내려간다고 생각합니다. 그건 익숙한 언어가 아니어서 잔뜩 쓰고도 읽지를 못합니다. 글자를 모르는 아이가 빈 공간을 찾아 그린 그림과 비슷하지 않을까 싶기도 해요. 정말 신나게 쓰거든요. 달리기를 끝내고 돌아와 매번 쓴 것들을 읽어보려고, 다시 옮겨 쓰려고 애써봤지만 번번이 실패했습니다. 그건 옮겨 쓸 수 없는, 옮겨 쓸 필요가 없는 언어가 아닐까 싶어요. 중요한 건 무엇을 쓰느냐가 아니라 몸을 펼친다는 데 있다는 걸 느낍니다. 매번 다른 것들을 쓴다고 생각합니다. 펼쳐지는 몸이 매번 다를테니까요. 그래서 계속 펼치고 싶고, 신나게 쓰는 것일테죠. 잔뜩 펼쳐놓고 가득 쓰지만 하나도 읽을 수 없는 글. 제게 달리기는 그런 글쓰기라는 걸 희미하게 알게 됩니다.

예전에 장림에서부터 책방한탸가 있는 망미동까지 달려서 간 적이 있어요. (러닝 어플을 확인해보니 2020년 4월 4일, 24.20km, 1시간 53분이라는 기록이 있네요.) 그때 달리며 내내 편지를 썼던 것 같습니다. 장림에서 어머니가 입원해 있던 사상역 근처 병원까지 달려서 갈 때도 뭔가를 잔뜩 써내려갔던 거 같아요. 뭘 썼는지 기억나지 않지만 상관 없습니다. 몸을 펼치면 또 뭔가를 잔뜩 써나갈 수 있으니까요. 몸을 펼치는 것과는 다르겠지만 모임을 펼치는 것도, 관계를 펼치는 것도 가능하지 않을까 해요. 다르게 펼쳐진 몸 위에서 각자가 써내려가는 것들을 읽을 수 없다고 해도, 여전히 그 펼침이 그 위에 쓰게 될 글들이 궁금하고 기대됩니다.

'문학의 곳간' 카테고리의 다른 글

| 더 많은 가난⏤바깥으로 나아가며 이어가기 (0) | 2023.10.18 |

|---|---|

| 가난이라는 주름 (0) | 2023.08.31 |

| 평범하게 들썩이는 : 일상을 탐험하는 다섯 개의 오솔길 (0) | 2023.02.03 |

| 그 사람의 말(투) (0) | 2023.01.09 |

| 삶터(현장)-씨앗-매듭-곳간_문학의 곳간(91회) (0) | 2022.12.08 |