‘뒤쫓다’는 낱말을 앞에 놓아두고 이야기를 시작해볼까 해요. 국립국어원 표준대사전엔 ‘뒤-쫓다’를 “뒤를 따라 쫓다”와 “마구 쫓다”라고만 풀이되어 있습니다. 풀이말엔 나오지 않지만 ‘뒤쫓다’는 무언가를 바로 잡기 위해, (도망가는 무언가) 뒷덜미를 잡기 위해, (잘못된 무언가를) 바로 잡으려는 태도가 배어 있는 듯합니다. ‘바로 잡기’는 ‘손아귀로 움켜쥐는 일’과 이어져 있다 볼 수 있습니다. 하지만 가만히 들여다보면 조금 다른 방식으로 이 낱말을 풀어볼 수 있지 싶어요. 뒤쫓는 건 바로 잡기 위해서라기보단 혹여나 ‘놓쳐버릴 수 있기’ 때문이지 않을까 싶어요. 놓쳐버리면 다시 찾을 수 없기 때문에, 무언가를 놓치지 않기 위해 애써 뒤를 쫓아 가는 것이겠지요. (바로) 잡기 위해서가 아니라 여깁니다. 그래서 ‘뒤쫓다’를 “손아귀로 붙잡지 않고 뒤에 바투 붙어 있기”라고 조금은 결이 다른 풀이말을 덧붙여 써볼 수도 있겠다 싶어요. 그러면 ‘뒤쫓다’ 옆에 ‘뒤따라가다’나 ‘뒤에 서다’는 말이 맞물려 있다는 것도 알아차릴 수 있습니다.

모두가 무언가를 뒤쫓고 있다 여깁니다. 뭘 뒤쫓는 걸까, 왜 뒤쫓는 걸까, 가만히 들여다보면 세고 커다란 걸 뒤쫓는 경우는 없지 싶어요. 대개 작고 연약한 것을 뒤쫓습니다. 희미하고 가끔 깜빡일 뿐이어서 붙잡을 수 없어요. 정동 이론(affect theory)에선 “trace”라는 움직씨(동사)를 중요하게 다룹니다. 『정동 이론』 서문에 ‘정동 이론’이란 ‘밤하늘에 희미하게 반짝이는 작은 개똥벌레의 꽁무니를 뒤쫓는’ 것과 유사하다는 대목이 나오는 것도 우연이 아니라 생각해요. 작고, 희미하고, 연약해서 실체가 없는 것처럼 보이지만 뒤쫓아 갈 때만 언뜻언뜻 보이는 것이 있습니다. 오랫동안 뒤쫓은 이(뒤따라간 이, 뒤에 서 있던 이)만 볼 수 있는 건 ‘궤적’이에요. 손아귀에 쥐진 못했지만 궤적은 남아 있습니다. 표준국어대사전엔 ‘궤적’을 다음과 같이 풀이해두고 있습니다. “수레바퀴가 지나간 자국이라는 뜻으로, 물체가 움직이면서 남긴 움직임을 알 수 있는 자국이나 자취를 이르는 말.” 궤적을 자취라는 말로 바꿔 써도 좋겠네요. “어떤 것이 남긴 표시나 자리”라는 뜻입니다. 뒤쫓다-뒤따라가다-뒤에 서다라는 말뭉치엔 ‘흔적이 남은 자리’가 함께 있습니다. 손으로 잡지 못했지만, 못했다기보단 않았다고 해야되겠네요. 손으로 잡지 않고 뒤쫓은 것. ‘돌봄’(care)이 ‘돌아보다’를 밑절미로 하다는 걸 떠올려본다면 ‘뒤쫓다’가 ‘돌보다’와 맞물린다는 것도 알아차리게 됩니다.

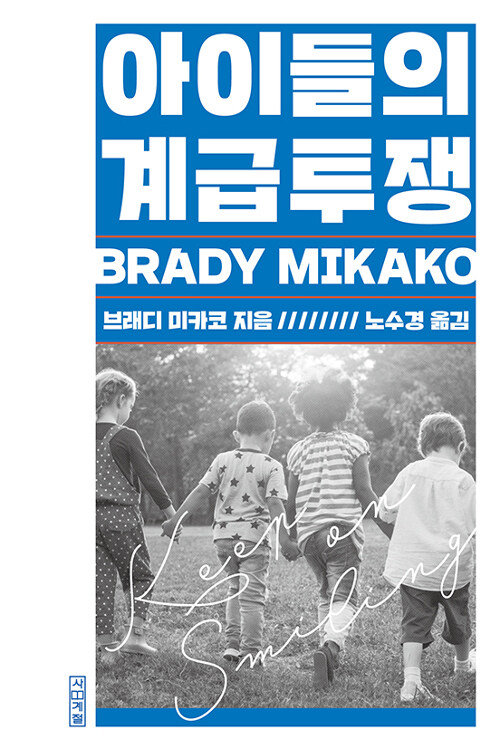

작고 연약하고 깜빡이는 것이 남긴 자취는 맑고 깨끗하지 않습니다. 대체로 사라진 것들은 맑고 깨끗하다 여길 수 있지만 사라지지 않고 끈질기게 버티는 것은 그렇지 못합니다. 부대끼기 때문에 끈적끈적(sticky)하고 오물을 뒤집어 쓰고 있곤 합니다. 겨우내 얼었던 강이 녹으면 맑은 냇물이 흐를 거라 여기지만 그 냇가에 서 있는 사람은 압니다. 얼음이 녹는다는 건 진창이 되는 일이라는 것을요. ‘뒤쫓기’란 졸졸 따라다니는 것이 아니라 ‘진창에서 부대끼는 일’이겠다 싶어요. 뒤따라가는 건, 뒤에 서는 건, 돌보는 건 짓고 부수기를 반복하는 일이라 여깁니다. 그래서 뒤쫓는 이가 마주하는 건 언제나 잔해 더미(폐허)입니다. 부스러기, 못 쓰게 된 채 남아 있는 것과 마주한 이가 들려주는 것엔 짓는 이야기와 부순 이야기가 함께 있습니다. ‘저변 탁아소 시절’부터 ‘긴축 탁아소 시절’을 거쳐 ‘푸드 뱅크’로 바스러지는 터를 기록한 『아이들의 계급투쟁』에도 이런 이야기로 가득하죠. 백번째 <문학의 곳간>에선 각자가 뒤쫓아온 것에 대한 이야기를 펼쳐보았으면 합니다. 부순 이야기도, 지은 이야기도, 진창도, 반짝임도 좋습니다.

<문학의 곳간> 100회 사귐시간 주제_2023년 12월 30일 부산 중앙동

'문학의 곳간' 카테고리의 다른 글

| 끈질기게 즐겁게 (2) | 2024.03.31 |

|---|---|

| 기지개를 켜듯 접힌 시간을 펼쳐 (1) | 2024.02.24 |

| 오늘 꼭 건네야 하는 이야기 (0) | 2023.11.07 |

| 더 많은 가난⏤바깥으로 나아가며 이어가기 (0) | 2023.10.18 |

| 가난이라는 주름 (0) | 2023.08.31 |