2024. 9. 24

낯선 자리에서 낯선 이름을 만납니다. 그 가운데 빠지지 않고 스스로 이름을 지어 쓰는 이들이 있곤 했는데, 늘 그이가 부러웠습니다. 대단한 뜻을 담은 건 아니더라도 새이름을 가진다는 건 설레는 일이고, 무엇보다 내 이름을 스스로 지어 쓴다는 게 멋져보였습니다. 누군가에게 선물 받은 이름도 나쁘지 않지만 내가 바라는 바와 다르게 주어진 이름이 아니라 내가 바라고자 하는 뜻을 담은 이름을 스스로에게 선물하는 이들이니까요. 스스로 이름을 지어 쓰는 이들이 내어놓는 말과 글이 뚜렷했다는 건 굳이 이야기 하지 않아도 짐작 할 거라 생각합니다. 저 또한 몇 번이나 스스로 이름을 지어보려고 했지만 쉽지 않더군요. (주어진) 이름이라는 굴레를 벗어나는 게 이렇게도 어렵구나 싶었어요. 이 뿐만은 아니겠죠. 그보단 굴레를 벗어나려고 하지 않는 마음이 더 크지 않았나 싶어요. 썩 마음에 들지 않지만 제 이름을 오래 써왔고, 스스로 지은 이름도 아니니 굳이 되뇌거나 곱씹을 필요가 없어 어찌보면 편안하다고도 할 수 있을 테니까요. 스스로 이름을 지어 쓰는 이는 누군가가 자신을 부를 때마다, 그리고 자신을 소개할 때마다 새이름에 담은 뜻과 마주하겠죠. 이름에 불을 켠다고 할까요. 부를 때마다 깜빡이거나 깃발처럼 나부낀다 여겨요.

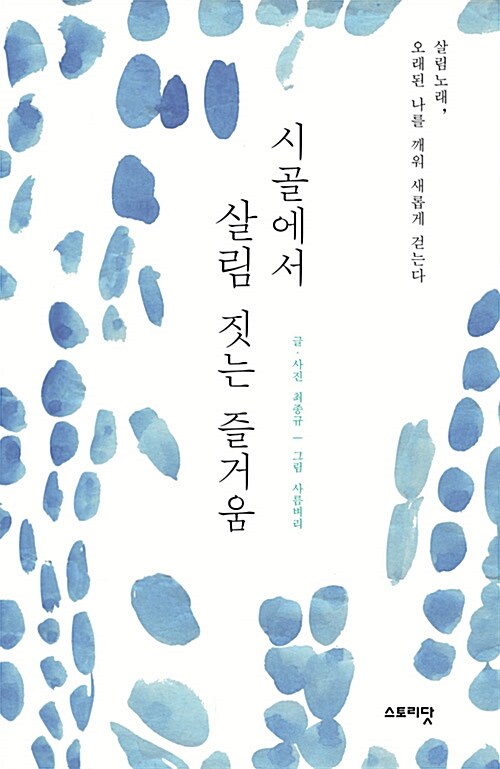

지난여름 문턱에 전남 고흥에서 날아온 편지와 책꾸러미를 펼쳐보다가 스르륵 새이름을 지어야겠다 마음먹곤 곧장 이름을 지었답니다. 작은숲. 『시골에서 살림 짓는 즐거움』을 곁에 두고 이야기를 나누는 자리에서 저는 스스로 지은 새이름에 대해 이야기를 펼쳐보려고 해요. ‘숲’을 품은 이름이지만 ‘작은’에서부터 이야기를 해야 하지 싶어요. ‘숲’이라는 먼 낱말을 이름으로 써야겠다 마음먹을 수 있었던 건 ‘작은’이라는 그림씨(형용사)에 기댈 수 있었기 때문이니까요. 부산이라는 도시에서 나고 자란 까닭 때문이라며 말을 꺼내면 이상하게 들리겠지만 ‘제 2의 도시’라는 이름표 때문일까요, 뭘 하든 ‘제대로’ 해야 한다는 말에 붙들려 있었고, 그걸 가장 쉽게 할 수 있는 길이 ‘크게’ 하는 것이었어요. 더 많은 사람을 모으고, 더 많은 이들로부터 관심을 얻고, 여러 눈길을 사로잡아야 한다는 꽉 막힌 길에 서서 앞만 보며 내달리지 않았나 싶어요.

여러 벗들과 둘레 도움으로 10년 넘게 매달 모여 이야기를 나누는 <문학의 곳간>이란 모임을 꾸려왔는데 이 자리에서 ‘작게’라는 낱말을 품에 안을 수 있었어요. 대단한 뜻이나 끈끈한 조직 없이, 매달 다시 모일 수 있을지 약속할 수 없는 희미하고 느슨한 사이였지만 모두가 조금씩 마음을 내어준 덕에 사라지지 않고 끈질기게 모임을 이어오면서 참으로 많은 걸 느끼고 나누며 배울 수 있었답니다. 짧지 않은 시간을 돌아보며 작은 모임이어서 그럴 수 있었겠다 여겨요. 크게 키워나가려는 마음을 내려놓고 작게 꾸려나간다면 오래 이을 수 있구나, 작기 때문에 자세히 보고 느낄 수 있고, 세심히 헤아려 소중히 여길 수 있고, 하나하나 매만져 손수 가꾸고 돌볼 수 있다는 걸 배웠답니다. 그러고 보면 ‘모임’이라는 낱말 속에 이미 ‘작게’라는 뜻이 배여 있구나 싶네요.

책을 펴낼 땐 ‘대피소’라 불렀지만(『대피소의 문학』) 이를 넉넉한 말로 다시 써본다면 ‘쉼터’라고 할 수도 있겠죠. 대피소도 그렇지만 쉼터 또한 작습니다. 커다란 쉼터는 없지 싶어요. 바깥으로 내몰리거나 밀려난 이들, 구석이나 귀퉁이를 붙들고 가까스로 서 있는 이들은 모두 쉼터가 필요합니다. 작은 쉼터이기에 누구나 선뜻 들어올 수 있다 여겨요. 작은 쉼터이기에 누군가는 들어올 마음조차 가지질 않겠죠. 작은 쉼터이기에 발을 들여놓자마자 아늑함을 느끼는 이도 있을 테고, 작은 쉼터이기에 시시하다 여겨 곧장 돌아나가는 이도 있을 겁니다. 작은 쉼터이기에 저마다가 매만지고 애쓴 손길과 눈길로 가득합니다. 그간 꾸려온 작은 모임이 작은 사람들이 어울려 쉼터를 가꾸고 돌본 살림과 이어져 있다는 걸 알아차리게 됩니다.

제가 사는 곳엔 풀꽃나무가 없어 ‘숲’에 대해선 아는 게 없지만 여럿이 어울려 가꾸고 돌본 작은 쉼터가 이 커다란 도시에선 숲으로 깃드는 길목이 될 수 있지 않을까라는 바람을 품게 됩니다. 작은 쉼터에 기대어 숲으로 나아갈 수 있기를 바라는 마음을 담고, 작은 쉼터를 숲과 같은 곳으로 가꾸어야겠다는 뜻을 펴고 싶은 마음을 담아 스스로 작은숲이란 이름을 지었습니다. 곁에 놓인 최종규 작가님이 쓴 『시골에서 살림 짓는 즐거움』이란 책 이름을 새삼 되짚어봅니다. 스스로 살림을 짓는다면 누구라도 즐거움을 누릴 수 있겠구나 싶어요. 그래서 이 ‘즐거움’은 전원생활이나 한달살이 따위와 이어진 ‘시골’이 아니라 손수 살림을 지으며 둘레를 가꾸고 돌보는 터에서 흘러넘치는 기쁨을 가리킨다 여깁니다. 손수 짓기에 살림 또한 작습니다. 작기에 뚜렷하게 보이고, 작기에 콸콸 흘러넘칩니다. 언제나 가득 찰 수 있고 금세 메마르기도 하겠죠.

짓기는 여러모로 손으로 하는 일, 손수 하는 일과 이어져 있습니다. 손으로 쥐고, 잡고, 짚는 일이 짓기와 이어지겠죠. 손수 하기에 한 번에 하나만 쥘 수 있고, 잡을 수 있어요. 하나만 건넬 수 있기에 온몸과 온맘을 담을 수 있다 여깁니다. 어쩌면 그런 까닭으로 손수 살림을 짓는 살림꾼은 늘 즐거울 수만은 없으리라 여겨요. 이 책을 읽으며 숱하게 눈물을 흘린 까닭도 이 때문이지 않을까 싶은데, 눈부시고 아름다운 살림을 마음껏 누렸기에 즐거움도 가득했지만 손수 짓기에 살림 둘레가 메마르거나 부서지는 모습도 뚜렷하게 마주하겠구나 싶어요. 그래서 손수 짓는 일은 누구나 할 수 있지만 아무나 할 수 있는 건 아니라 여깁니다. “‘짓다’는 아직 나타나지 않은 것을 새롭게 나타나도록 한다는 뜻을 바탕으로 쓰임새를 넓”[최종규, 『새로 쓰는 비슷한 말 꾸러미 사전』, 철수와영희, 2016, 372쪽]힌다는 풀이에 기대본다면 살림은 그야말로 손수 나날이 새롭게 펼치는 일이라 할 수 있겠죠. 그래서 저는 살림 짓는 즐거움 곁에 메마르고 부서지는 둘레 이야기를 놓아둬야겠다 싶어요. 손수 짓는 작은 살림을 지치지 않고 나날이 새롭게 펼쳐야겠다 싶어서요. 손수 지은 작은숲이란 이름을 부를 때마다 곁에서 함께 하는 ‘작은 이웃’을 돌아봐야겠다 싶어서요.

‘사라진 뒤영벌’ 이야기는 ‘사라진 개구리’ 이야기로 이어지리라 느낍니다. ‘사라진 제비’ 이야기로 이어질 테고, ‘사라진 여우’나 ‘사라진 나비’ 이야기로 이어질 테지요. 뒤영벌을 비롯해서 조그마한 목숨붙이가 사람들 곁에서 자꾸자꾸 삶터를 빼앗기면서 사라집니다. 이 고리를 끊고 사람뿐 아니라 뒤영벌이랑 온갖 ‘작은 이웃’이 서로 아름답게 어우러질 수 있는 새로운 삶고리(생태고리)를 생각해봅니다.

―최종규, 『시골에서 살림 짓는 즐거움』, 스토리닷, 2017, 186쪽.

작은 숲이 아닌 작은숲이라 적으며 손수 지은 새이름이란 뜻을 담습니다. 작은 사람들이 손수 짓고 꾸리는 살림을 바탕으로 책을 짓는 책펴냄터인 곳간도 오래전부터 작은숲이란 이름을 품어왔구나 싶어요.

빗자루와 연필(2) 여는 글_2024년 9월 24일_진주문고

'회복하는 글쓰기' 카테고리의 다른 글

| 책⏤살림⏤쓰기 (0) | 2025.03.21 |

|---|---|

| 살림에 깃드는 작은 날개짓 (2) | 2025.01.19 |

| 달리며 펼치는 살림―<진주 쓰깅> 자리를 열며 돌아본 달리기 살림 (2) | 2024.10.05 |

| 가위바위보―살림글쓰기를 열고 닫으며 (1) | 2024.08.30 |

| 사소한 결별_2018년 여름 (0) | 2023.09.26 |